她的舞蹈汲取了西方文化的精華,融入東方式的嚴格訓練,氣質獨特。

從上海到美國,

從天天哭鼻子到首席舞者,

從元元到譚元元到YuanYuan Tan,

譚元元的芭蕾之路也并非筆直暢達,

除去淚水汗水,還有受傷。

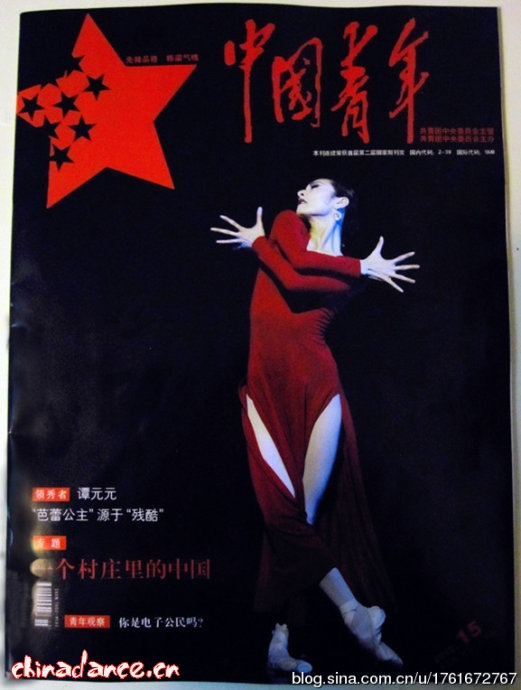

譚元元:“芭蕾公主”源于“殘酷”

文/絲露花語

月黑燈疏的墓地。

著長紗裙的鄉村姑娘吉賽爾,面對前來痛悔傾訴的男青年阿爾伯特,由最初緩慢起舞的哀怨憂傷訴說,到后來的男女主角歡快輕盈交談——在一連串的托舉與交叉跳躍的長鏡頭中,仿佛白紗裙罩著的只剩一縷香魂——她輕盈如云,縹緲如煙,真個柔若無骨輕若游魂到幾近虛無。

……

舞者是譚元元。

被稱為“芭蕾之冠”的《吉賽爾》,自誕生至今一個半世紀以來,無數芭蕾女演員都以能演出《吉賽爾》作為最高藝術追求。

但能把角色跳成一縷游魂,人們所見不多;若指東方面孔,更是廖若晨星。

從十歲開始學習芭蕾到今天,二十年的舞蹈生涯當中,譚元元幾乎囊括了所有令芭蕾舞演員所向往的國際大獎,成為迄今為止世界頂級芭蕾舞團當中唯一的華人首席演員,是名副其實的芭蕾皇后。

哭鼻子的童話年代

雪花洋洋灑灑,勾勒出一個潔白的童話世界。瑪麗踮著腳尖,在舞臺上飛來飛去。她的白色超短裙展開,猶如鳥兒的翅膀,活脫脫一只歡快的小鳥;身邊還有一群歡快的伙伴,嘰嘰喳喳地蹦著跳著。——《胡桃夾子》

每個人都有童話時代,無論貧窮無論富貴。

上海小姑娘元元,是盯著家中的電視屏幕一起編織童話的。5歲的一天,電視里播放芭蕾舞劇《天鵝湖》,元元情不自禁模仿電視里的舞者立起了足尖。此情此景讓一旁的媽媽感慨萬千:莫不是上天有意讓女兒來實現自己年輕時未竟的夢想?

元元上學了。有一天,上海芭蕾舞學校去招生,一眼就看中了正在體育課上爬竿“身材好得驚人”的元元……很順利,元元考上了上海芭蕾舞學校。舞蹈是媽媽的摯愛,做工程師的父親卻不同意,元元學習成績很好,父親一直希望她將來能從醫。因為父母意見相佐,結果元元入學時間推遲了半年。

后來,元元在習舞期間因割除扁桃腺在家休息時,對家人言及一個簡單動作反復練上半天的枯燥乏味,父親堅定地讓她放棄芭蕾。父母爭執不下,決定用拋五分硬幣方法決定去留。結果,媽媽獲勝。休假快一年的元元又重新穿上了舞鞋。

回到學校,比同班同學整整少學習一年的譚元元成了“天鵝”當中一只站都站不穩的“丑小鴨”。當時學制改革,由7年縮短成5年,元元的學習又少了兩年。好在這時,元元遇到了她生命中兩位至關重要的老師,林美芳和陳家年看中了她出眾的條件和天賦,兩人每天給她補課并施以嚴格要求,嚴格到元元幾乎每天都哭鼻子。有天陳老師問:要哭,還是要練?只能選一樣。她選練。于是一邊哭一邊練。

13歲在上海,元元第一次參加一個很大型的比賽,異常緊張。雖然林老師一直在邊上做放松的心理輔導,仍然無法消除她的恐懼感。她覺得自己的腳軟如面條,腿都不能動了,便對林老師說:我不能上臺了!這時候音樂已經響起了,林老師急了,說完不行,就一腳把她給踹上了臺。她的出場動作剛好是一個大跳,而這一跳又跳得特別高。那一次發揮特別好。

老師這一腳不僅踹出了好成績,也踹走了元元的怯場與恐懼,踹出了她的膽量。

緊接著14歲那年,元元參加芬蘭赫爾辛基國際芭蕾舞比賽,在少年組160名選手中獲得第二名佳績。在世界舞臺上嶄露頭角,給了元元極大的信心。15歲,她參加了法國巴黎舉行的第五屆國際芭蕾舞比賽,雖然她第一次遇到芭蕾舞臺比國內有5度的傾斜,但不僅沒被嚇倒,反而表現格外優異,評委會主席俄羅斯芭蕾舞大師烏蘭托娃破天荒地給了她一個滿分,譚元元以絕對優勢奪得金獎。16歲,譚元元再次奪得日本名古屋首屆國際舞蹈比賽金獎,并因此獲得由波蘭大使親自頒發的“尼金斯基大獎”,在此之前,這個大獎都是頒給杰出的成年芭蕾舞男演員的。

17歲那年,元元前往德國斯圖加特芭蕾舞學院深造,第二年正做畢業打算時,再次遇見了舊金山芭蕾舞團的藝術總監海爾吉·湯馬遜——這位曾是法國芭蕾舞比賽評審之一的大腕,正為自己的舞團物色新成員。湯馬遜力邀譚元元到舊金山芭蕾舞團做表演嘉賓。說是表演,其實是一場考試。一場雙人舞和獨舞表演下來,舊金山的觀眾和湯馬遜都為她傾倒了。

湯馬遜拿出一紙合約:“來我們這里,你將是最年輕的獨舞演員。”元元不僅為之心動。

童話里的天鵝長大了,她伸展羽翼,飛赴大洋彼岸。

激情燃燒在“舊芭”

全場肅然。追光燈罩住立在舞臺右側的吉普賽姑娘卡門。音樂響起,卡門踏著柔中有剛的步伐,三步兩步就繞到了舞臺的左側,高開叉的紅色長裙前后飄動,正如她火辣的性格,搖曳著熱情。——《卡門》

中國姑娘譚元元成為舊金山芭蕾舞團70年來第一位華人主要演員,也是該團最年輕的主要演員。

舊金山芭蕾舞團(簡稱“舊芭”)是美國三大舞團之一。它的舞者分為學徒、群舞、獨舞和首席舞者四個等級。當時舊金山芭蕾舞團另外兩名首席花了16年才從學徒升到首席,最年輕的獨舞演員也已23歲。當這張年輕的東方面孔以獨舞的身份出現在“舊芭”,其他的女孩子備受打擊并不服氣,嫉妒和冷眼更是隨之而來。譚元元回憶,有一次馬上要上臺表演了,發現明明擱在一處的芭蕾舞鞋找不到了,情急之下,只能重新縫制了一雙舞鞋匆匆上場。

再加75人的大團只有這一個外國人,這讓英語欠好的元元更沒法子和別人溝通。第一年多數時候都處于“啞巴”狀態的元元,就只能打越洋電話向父母訴苦。在一大堆的安慰話語中,有一句話仿佛給元元打了強心針,媽媽說:既然是“外國人”,就要為中國人爭氣!

這句話刺激了從小就不服輸、不怕苦的譚元元,她憋了一口氣,要用實力證明自己。

1998年,在演出季的一天,首席女主角意外骨折,接下來的演出面臨被取消的危險。譚元元臨危受命,“一盒磁帶,一個晚上,你必須學會這個作品”,團長交給她的任務是一夜學會新古典主義芭蕾舞大師巴蘭欽的作品《小夜曲》。巴蘭欽是20世紀最具影響力的編舞大師,他的作品大都節奏快、動作復雜,很難掌握。按正常的訓練程序,這支28分鐘的舞蹈至少要花2--3個星期才能完成。但那時她想只要拼了,什么都有可能做到。那晚,元元一宿未眠,硬是拿下了這個作品。演出獲得極大成功,演出后的第二天很多圈內人紛紛打聽“那個跳《小夜曲》的亞洲女孩是誰?她跳得太美了”,舊金山各大媒體也對這位意外出現的新秀給予高度評價。

元元得到了舊芭團長的首肯,曾經敵視她的同事也開始對她刮目相看。之后,元元又陸續得到很多機會,跳了巴蘭欽的另一些作品和《天鵝湖》全劇。跳完《天鵝湖》,譚元元拿到了首席舞者的合同,那一年,她才21歲。

成為首席舞者后,元元幾乎擔綱了舞團所有劇目的女主角,溫柔美麗的睡美人、善良質樸的鄉村姑娘吉賽爾、勇敢不羈的卡門、高貴純潔的苔絲特夢娜……那些年,印有她照片的大幅海報常年掛在舊金山芭蕾舞團劇院的門口;她成為前總統克林頓的座上客,并登上了美國《時代》周刊雜志的封面,被評選為亞洲英雄;在日本,她的劇照還被印在電話磁卡上,到處發行……

譚元元靠實力,靠對舞蹈幾近瘋狂的卡門般熱情,逐漸在“舊芭”站穩了腳跟。

古典與現代的東方表情

掩面欲淚的織女看到牛郎將羽衣還給她,喜出望外,接過羽衣踏著輕快的腳步就準備走;當牛郎憂傷的笛聲響起,織女的腳步一下子滯重了,她一步三回頭,矛盾而神傷;就在織女決定回到牛郎身邊的那一刻,羽衣被她扔出去又那么決絕。——《鵲橋》

首席并非終身職位,稍不留神就會被人取代。“一旦讓人失望一次,很可能就再也不會用你,亞洲人扳回的機會可能更小一些。”元元說。

芭蕾本是歐洲古典舞蹈,誕生于十七世紀后半葉。按說沒有孕育芭蕾土壤的亞洲,若出不了芭蕾強將也無可厚非。事實是出自亞洲的譚元元毫不遜色。

譚元元的成功至少有三個因素:對芭蕾持之以恒的熱情,“舊芭”人才機制的環境壓力,另外恰恰是東方人的細膩與含蓄。

顯而易見,在西方人眼中,芭蕾舞隨時隨處可見;而在中國人眼里,芭蕾舞是洋派的是鮮見的。當這種西方的新鮮刺激樣式與東方的藝術味蕾相契合相融會,必大放異彩。這也許是譚元元霸據舊芭首席職位十幾年而不衰的重要原因。

譚元元的某些演藝經歷與細節,也剛好證明了這點。

元元經常飾演生性無拘無束的卡門,其中有一段4分鐘的獨舞《哈巴涅拉》。有一次,她突發奇想,傳統印象中的芭蕾舞演員都穿很短的裙子,為什么非要一成不變?聯想到近年來中國旗袍的高開衩,就自己設計,把裙子改成開衩很高的紅色長裙。舞蹈編排上也進行了新的調整。卡門是個野性實足的女子,她又和編舞商量,添加了地上動作,好比她可以強悍地在地上打一個滾之類的。自此,她跳卡門總很過癮。

還有一次演《羅密歐與朱麗葉》,在排到朱麗葉拿著毒藥瓶準備一飲而盡的時候,元元建議編導在刻畫朱麗葉時應有一番相當痛苦的內心掙扎,而不該說喝就喝。于是,元元設計了一系列臉部和眼神的細微動作。首演后,眼尖的美國媒體評論稱“譚元元的舞蹈汲取了西方文化的精華,融入東方式的嚴格訓練,氣質獨特。”

元元演出還有一個特點,喜歡在許可的范圍內即興表演。比如《吉賽爾》舞劇中間有一段是吉賽爾受到打擊發瘋的戲,元元每次這個部分都會是即興演出。“有時候我在訓練時做不到的東西,上了臺反而可以。正式演出固然令人緊張,但緊張的同時會給人一種動力,使得在臺上的發揮是平時體會不到的。”也就是說,類似段落的表演永遠是一次性的,這種創新和發揮的魅力,不言而喻。

相對而言,古典芭蕾更多需要按程式去走,而現代的,比如《小美人魚》、《茶花女》這些有故事情節,有空間去給表演者刻畫人物的性格和深度的,更令譚元元感興趣。她在《小美人魚》中的表演也可圈可點,所以有人評價《小美人魚》是她的代表作,甚至巔峰之作。

“我現在希望達到的,已經不是一名優秀的芭蕾舞演員,而是一位藝術家。所以我不會止步。”譚元元如此回應。

最愛的還是芭蕾

她是為舞蹈而生的人,五官精致、頭顱圓而小,身材纖細,身高166cm,體重只有47公斤。舞蹈演員一般下身要比上身長,至少長11.5公分,而她卻長達13公分,先天傲人的舞蹈資本。

正如所有的頂峰都是一步步攀登上去的,回首之路一定都是汗水淚水甚至血水。

從上海到美國,從天天哭鼻子到首席舞者,從元元到譚元元到YuanYuan Tan,譚元元的芭蕾之路也并非筆直暢達,除去淚水汗水還有受傷。

作為職業芭蕾舞演員,在舊金山芭蕾舞團,每年譚元元都要演出100場以上,除了團里的演出季,還有一年一次的歐洲巡演,日本等世界各地演出邀約,演出強度極大。“演出季里,每周跳壞4-5雙舞鞋也很正常。”體力透支只是一方面,“經常在一個星期內演五六個不同的舞劇,在短時間內實現不同角色的轉換,記憶大量的舞段,并保證情緒飽滿地投入,這種辛苦更不是普通人所能想象的。”

練功肢體受傷更是常事。幾年前,她的胯骨因為錯位,導致一條腿長一條腿短,每走一步都疼痛難忍,且只能歪歪斜斜地走路。請專門的整骨師對回去后,只是休息了六個星期,然后就開始演出。

“芭蕾公主”還要放棄很多女孩子的“特權”:小時候被關在舞蹈學校接受嚴格訓練,長大了沒有時間交朋友。不能做的事還有很多,比如怕受傷就不能騎馬、滑雪、打網球、游泳,甚至怕傷到腳底而不能長時間逛街,衣物多是網上購得……所以,每當被初學芭蕾的小舞者和家長們團團圍住,問及經驗和建議時,譚元元常說的一句話:“考慮清楚了嗎?芭蕾很殘酷,要做好吃很多很多苦的準備噢。”

芭蕾是青春飯的職業,要讓有限的青春在無限的舞臺盡情綻放,沒有全身心的熱愛及付出,別說走出國門,走出家門都是問題。像少女時在家休病假一年一樣,譚元元也曾考慮過去從事別的行當,但都很快打住了。因為,思前慮后,她發現自己最愛的還是芭蕾。

她的熱愛超越了青春,舞藝超越了年齡。

人們情不自禁為譚元元擊掌贊嘆。為她本人,為她精彩絕倫的舞技,為她是吉賽爾、是瑪麗、是卡門、是美人魚……,是無數個她所塑造的人物。一雙手又一雙手,一場戲又一場戲。

( 原載《中國青年》雜志2012年15期封面人物)

|